引言

所有的父母或者未来将要成为父母的人都在幻想中经历过真空中的球形鸡带娃时刻。空气清新气候宜人,海浪温柔的把银色沙滩铺平,你和孩子手牵着手,在沙滩上留下一大一小两串脚印,伴随着银铃一样的笑声。或是你带着孩子读绘本,他瞪着眼睛仔细的听,偶尔问让你咯咯笑的可爱问题。或者你和孩子一起搭建复杂的乐高。你高屋建瓴统领全局,娃准确细致的把零件快速找齐拼到正确位置,力度速度准确度都令你颇为满意。

可惜啊,人生不如意十之六四。

抵达沙滩的时候可能你脑子里还在想着下周一要汇报但是现在还八字没一撇的工作,沙滩上满是塑料袋孩子还被海蜇蛰了一直哭个不停。你已经很累了但是孩子还要你读绘本而且还要反复挑你读音的毛病和抱怨你没有感情。大孩儿打开乐高盒就把零件撒了一地,小孩子还来捣乱,刚拼一小会儿就有一个小件怎么都找不到了。俩孩子互相高声叫嚷彼此埋怨,你的脑仁好像有六十多个小凿子同时全方位多线程同时雕大卫像——线程互相还有用户天天报告能看见但是在测试环境就是死活难以复现的互锁。

现实这东西啊往往很残酷的。

生活就是哭泣、抽噎和微笑,

尤以抽噎占统治地位。

——欧·亨利 《麦琪的礼物》

家长为什么会状态不佳

一 不

目 言

了 而

然 喻不是这还用说吗。

现在这种社会环境下,说实话,上了一天班之后回到家里,还能一身轻松心态积极发出壶铃一样笑声和孩子再玩一晚上的人——请帮忙和贵司HR打听一下现在还招人么,我替一个朋友问的。

作为成年人从社会家庭生活中获得的压力已经很大了。下班之后头昏脑胀是正常现象,唯一能立刻进屋就和孩子玩的只有“咱们玩葬礼游戏吧我当尸体在这躺着你帮我致辞和家属答礼”。

更不要提有时候孩子本身就是一个活生生的压力源。这种小玩意喜怒无常,变幻莫测。在你终于按孩子要求把冰激凌用橙色的小碗装好,插上绿色的勺子奉上去的时候,你的情绪已经接近崩溃觉得自己接受不了几根稻草了。孩子一个大铁砧当面甩过来。“我!说!我!想!要!蓝!色!的!勺!子!”(声嘶力竭)

啊成年人的崩溃就只有一瞬间。

可能带来的后果

生错气。

该生气的时候,人应该生气。生气是好事情,生气会让人的情绪得到释放,会让对方理解你的处境,是一种重要的自我保护机制。

但是当你无法对你该发火的对象发火的时候(这基本占据了该发火的状态的80%+[来源请求]),人会本能的选择更安全的对象去发火。不能凶老板就回家凶伴侣,不能凶伴侣就凶孩子。不能砸电视就摔遥控器,遥控器都舍不得摔就摔沙发靠垫儿或者宜家鲨鲨——只是因为这种发火更容易不去承担发火的后果。

上班被老板骂了被同事挤兑了,没处说理。带着一股气回家,刚看到孩子不小心撒尿之后忘了洗手。这不撞枪口上了吗!我不敢骂老板不敢骂同事,难道还不敢骂小孩儿吗?

小孩儿对大人而言是一个尤其“安全“的发泄渠道。他们物理上打不过你,逻辑上辩不过你,精神上还依赖你。作为一个出气筒实在是太方便了,唾手可得嘛。更何况他们犯小错的机会是那么的多而细密,只要你想,就总能随时抓到一点点机会来宣泄心里已经累积了很多的怨气。

而且人是会对自己的行为做下意识辩护和美化的。你会不停的暗示自己“孩子太不让我省心“, “小树不修不直溜,小孩儿不揍艮揪揪“从而合理化自己的行为。对孩子生气这件事儿错了吗?也许没有。毕竟孩子确实犯错了值得你生气。但是应该生那么多的气吗?有没有借机发泄的成分在里面?如果是你平时心情舒畅的时候,你也会生这么大的气吗?

大部分家长冷静下来之后也知道自己刚才凶孩子不太对。我们的理智(尤其是没有在气头上的时候的理智)也都承认,从长期看这种行为其实很危险。无论是对家庭,对自己还是对孩子。

孩子会模仿你。

小孩子对大人的模仿是不挑剔的。在三观尚未确定的时期,一个儿童绝大部分时间都在学习身边的环境和人,并把身边的一切照单全收。作为家长,你不能在自己吊儿郎当的情况下指望孩子自然而然的努力奋进精益求精。你也不能指望自己一次次情绪失控的过程中,教会孩子如何控制自己的情绪。孩子学不会他们从没见过的东西。

很多家长也有选择性的知道这个道理。所以平时都听英语歌,带孩子去看艺术家的演出,花大钱带孩子出国旅行。觉得去不了牛津剑桥但是在那个校园里走走也能沾点儿仙气儿。但是很奇怪的是,当他们自己情绪失控,以大欺小,连哄带骗的时候,似乎就突然忘了这件事儿。不觉得自己的行为会被孩子学去了。

会的。他们会学一切东西。包括父母身上的懒惰,矫情,自私,懦弱。以及生活不顺自己的意的时候,对弱者撒气的习惯。

他们精着呢。

唯一有效的不让他们学到的方法,就是家长自己把这些个毛病改了。

会养出邪恶灯神哦。

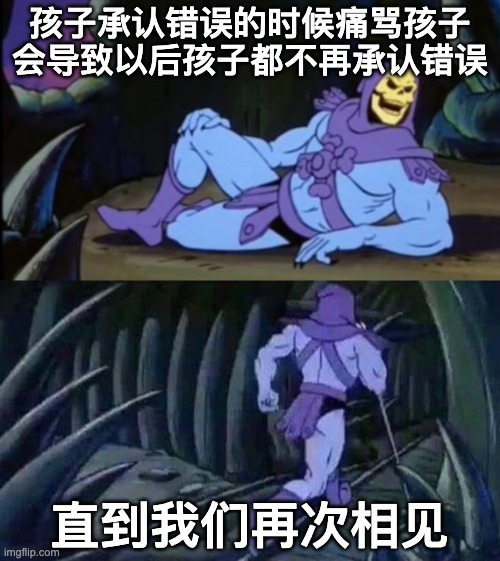

成年人在孩子做错事情的时候对孩子发火,除了发泄自己的情绪之外,还有另一个借口是“如果孩子在做完一件事情之后,因为我对他发火而获得了很负面的体验,那么以后他想到这件事情的时候就会同时想起被责骂的时候有多难过,从而避免这件事情发生。“

这个思路固然很合理,但是首先我们先讲一个笑话。这是一个刻板印象的哈士奇笑话:

狗在家里拉屎,被抓住并且揍了一顿。

其他狗心里想的是:以后要去外头拉屎了。

哈士奇想的是:以后不能拉屎了!

笑话里总是把哈士奇当作“笨狗”的代名词也有失公允,真实世界的哈士奇明明就是精力充沛的可爱狗狗。但这个笑话的内核还是顺利传达到了:一方尝试表达的内容和另一方领会到的内容之间的错位。

另一个例子是很多都市传说猎奇故事里的许愿灯神:他们会切实按照要求实现愿望,但是都以未并非遵守许愿者原本期冀的错误方式。一个许愿“获得无限的钱“的人获得了津巴布韦币,希望“获得巨大的鸡鸡“的人立刻因为脑部缺血而陷入昏迷,希望“我爹的照片挂上天安门“的人发现自己身份证的名字突然变成了习明泽——灯神还安慰她差不多一个意思快了快了再等一下。

小孩子天然就有在规则里钻空子的能力。他们对社会的习俗理解不多,往往无法领会一些成年人早已约定俗成的规则,经常只能严格从字面意义理解问题,有时候结合他自己的儿童特有的“社会经验“, 会导致很多看起来仿佛是哈士奇或者邪恶的许愿精灵的情况。

举例来说,如果小孩儿在昂贵的白色真皮沙发上用记号笔开心的搞艺术创作,被劈头盖脸骂了一顿之后,他们心里想的可能不是“那我下次去纸上画“,而是“册那下次趁没人看我的时候画,反正回头他们问我是不是我画的我只要不承认就行了家里这么多人怎么就一定是我呢万一是奶奶画的呢“。他不会想到全家里其实就他一个人有可能往沙发上画画。

或者当他又犯了什么错误的时候,他会条件反射的想起来“惨了上次这么做的时候被骂死了,所以这次我绝对不能让我爸发现“。朋友们,发挥一下想象力吧。一个做了错事并且尝试把这个错误掩盖起来的小孩儿,能带来多大的破坏力,诸位心里有数吗?

没有对吧。

没错。哈哈哈哈我心里也他妈没数。

所以怎么办?

未雨绸缪的心理建设

命运之轮的随机性和行为人的主观故意

首先要写的一些废话是,小孩儿的行为大部分时候不是故意气你的,虽然很多时候看起来甚至你自己的感官体验到的仿佛真的是如此。

当小孩儿在沙发上乱涂乱画的时候,他们想的不会是“啊爸爸回来看到一定气的半死吧,一想到我又可以再次看到父亲因愤怒而扭曲的脸,我的内心就浮现出了一丝诡谲的愉悦哦吼吼吼。“ 好吧如果这个小孩儿青春期了那确实有可能。 更大概率是他们非常享受在沙发上画画的乐趣,享受记号笔划过柔顺的白色真皮沙发的手感,和期待你看到他的新的艺术创作的时候,如同往常一样把他抱起来转一圈并且夸赞一番。纸张是用来画画的而沙发不能画这种社会习俗带来的桎梏不会自然而然地出现的小孩子脑子里,他们只会觉得整个世界都是他们的画布,而在画布上创造艺术是每一个孩子天然的使命和义务。

而心情已经在低谷的成年人,进门看到已经面目全非的沙发的时候,心里的第一本能反应是“整个世界都他妈在刁难我“。

虽然听起来很丧但是请记得,悲剧的发生并没有选择性,我们被命运的车轮来回碾压通常和我们自己的所作所为没什么关系。命运并不是专挑苦命的你来碾,命运并不在乎你。当你对着命运怒号“为什么刻意针对我“的时候命运的回复大概率是“你几把谁啊“。

所以对着小孩儿怒吼“我看你就是故意气我,把我气死了你就高兴了是不是“ 是没有意义的。尽量不要用这句令人困惑的话开场。

永远伟大光荣正确是不可能的

接下来要写的一些废话是,有些时候家长认为自己能让孩子听话的最重要的因素是“家长的权威性“。而这一权威性是近似于神性的东西,不可试探也不可挑战。一旦神性受损了,就会失去信徒——也就是小孩儿——的崇拜,从而失去家长对孩子发出指令的正当性。这种想法会导致家长拒绝承认有时候孩子是对的而自己是错的,因为一旦这样做了,家长权威的“神性“就会受损。会失去孩子对自己的崇拜和尊敬。

这种想法是错的。没有人可以一直对。即使是在大人和小孩这种认知和知识储备存在巨大差异的关系中,大人也不总是全知全能的,不总能做出比小孩儿更好更正确的判断。

而随着小孩儿的逐渐长大,社会认知和知识的逐渐丰富,他们迟早会认识到自己的父亲并不是全知全能的。老爷子也只是个普通人——因为这是铁一般的事实。这是著名的长大成人三板斧里的第一斧。

认识到自己的父母是凡人。

认识到自己是凡人。

认识到自己的孩子是凡人。

而以“神“的角度去下指令是很爽的,小孩子会无条件的信任你和崇拜你,做为家长你手握着可以随时主宰自己孩子命运的权力。而众所周知,权力的滋味是如此美妙,没有人愿意轻易的放弃它——即使这东西对孩子有害也是如此。

所以有些家长会为了维持自己“神性“的家长权威而拒绝认错。一直到自己的孩子意识到这一谎言并且承担了巨大的“我的父亲其实也只是凡人“的冲击并且从此去外地念大学和工作并且再也不主动给你打电话为止。

我应该单独写一篇文章来说这件事,但是现在,请不要这样做。

做错了就要认错。因为你希望孩子成为一个做错了就会认错的人。而做为家长,你要先做出表率才行。

这不是一个讨论政治的博客。某些地方的政治可以被育儿博客冒犯到不是育儿博客的错谢谢。

记录状态锚点

对小孩子来说,世界的恒常性是很重要的,这是他们认识世界的重要方法。丢出一个沙包,沙包应该受到地心引力落到地上,每次都如此。小孩就会模糊的认识到“丢出去的沙包会落向地面啊“,然后会重复实验来探究这一法则,包括丢纸张,丢铅笔,丢咬了一半的包子,最后他会得出结论“所有东西都会落向地面诶"。

第一次看见氢气球的时候小孩的“我操这是什么几把玩意这么牛逼“的部分咱们姑且先略过不谈——如果小孩儿扔沙包的时候,有时候沙包落下,有时候笔直飞出外太空,有时候原地爆炸,有时候变成纳米机械吞噬半个地球,那么小孩子大概率不会总结出什么规律。在他以后需要把沙包从手中转移到地上的时候,也可能不会选择用力丢过去——因为这一行为带来的后果是不确定的,他不知道会发生什么。

而家长带娃也就是 parenting 的重要工作内容之一,就是维持这种恒常性。否则,孩子会对事情的严重性和他们所带来的后果产生错误的预期和判断。

比如说一般来说,小孩儿吃饭之前没洗手,那么要言辞温和的劝他去洗手。小孩儿把别的小孩儿打了只为了抢对方的玩具,严厉批评。小孩儿参加了对学生运动的血腥镇压并且手上沾了无辜民众的鲜血,大声痛斥并且告诉他你走,我没有你这种儿子。

那么大概率小孩子会觉得哦,忘了洗手,那我要去洗手没关系。把别的小孩儿打了,会挨骂但是我还得为自己权利争辩两句其实对方也有错的。镇压学生运动并且用橡皮棍痛揍无辜民众,那可万万不能做,丧良心。

但是假如你的奖惩体系很不稳定呢?小孩儿吃饭之前没洗手,巧了你今天心情很差,把小孩儿痛揍一顿一边打一边说我怎么生了你这么个记吃不记打的我看你以后还忘不忘,忘不忘!小孩把别的小孩打了,巧了今天心情不错,就哎小孩儿闹着玩嘛,打打闹闹很正常。小孩儿参加了对学生运动的血腥镇压并且手上沾了无辜民众的鲜血,巧了今天刚发了项目奖金,轻描淡写的说了孩子两句,这样不好,下回注意哈。去把衣服上血洗洗记得用凉水啊要用热水就蛋白质变性了洗不掉了。

那么孩子可能有一天饭前忘了洗手,脑袋嗡一声,的嘞,高低都是一顿揍,干脆今天一不做二不休去趟天安门吧,我把我那59式开出来。

你还记得自己心情很好的时候,是怎么对待犯错的孩子的吗?

把每次孩子犯错的时候你对他的反应记下来。然后尽量保证每次你的应对都是差不多一致的,不要被当时的心情影响。把这些平时的反应作为一种锚点。小孩子会逐渐在家长的反馈中学到犯错带来的后果,从而形成自己的道德规范——尽量隔绝心情的影响并不容易,但是作为家长,这是一件值得特别注意的事情。

可是我血压已经上来了

众所周知,高质量陪伴是孩子成长的重要助力。但是似乎很多人都选择性的忘记了,这句话的重音在“高质量”上,不在“陪伴”上。

大家都知道低质量陪娃不如不陪,但是什么样算低质量,基本是各人有各自的鸵鸟算法——人们往往在自我欺骗上花费了不合情理的大量精力。

就以一月份下定决心今年要好好跑步的计划来说吧:啊今天天气太热了不适合跑步,今天太冷了不适合跑步,今天天气太好了用来跑步太可惜了,今天是十三号星期五跑步不吉利,今天黄历上写宜蓄胡须,宜一去不返,宜睡前故事,宜自创邪教,宜交配。没写宜跑步所以不能跑。

你看看,就承认“我今天不想跑”其实挺难的。

虽然人们都在暗暗担心,觉得一旦承认了“我今天就是不想跑步”之后,就将陷入一种无限滑坡的“我其实每天都他妈不想跑步”的境地。但是其实承认自己有时候不想跑是有时候会鼓起勇气跑一跑的起点。如果从不承认自己不想跑步,自己内心里突然想跑步的那个小小念头出来的时候,你也就不会那么喜形于色的把差生文具多的阿瑟士跑鞋往脚上蹬了。乔布斯老爷子说过了嘛,follow your heart.

停止自我欺骗,诚恳做人,从我做起。前女友曾经这样训斥过我:多一点真诚,少一点套路。

啊有点扯远了但是似乎也并没有,让我们回到带娃的话题上来。现在的情况是,事情已经发生了,你的情绪在崩溃边缘,孩子对此可能已有预感或者毫不知情,你的血压已经上来了,距离你情绪失控还有三秒左右。

怎么办?

诚实描述你的状态

状态不佳要提前承认。

“你现在这个逼样我看一眼都嫌烦。”

这是个不错的开始。情绪有好好的在承认(我现在很烦),对象还可以再调整调整(时刻反省,就算孩子现在很烦人,但是孩子大概率不是你现在的不佳状态的直接原因)。

“我现在看一眼孩子都嫌烦”

有进步了。诚实表达了自己的状态。现在尝试加入一些更准确的描述方式。把孩子从你的状态描述里摘出去。孩子是最让你烦的那个吗?你现在回顾下今天工作内容不烦嘛?想想下周要交的报告不烦嘛?

“我现在状态很差。”

很好。现在孩子很担心你。他觉得困惑。以前做同样的事情最多被责备两句,今天爸爸为什么脸色难看到这种程度?自己是不是做错了什么离谱的事情才让你这么铁青着脸的?说点什么让他放心一点。

“抱歉我现在状态很差,这不是你的错,是一些工作上的事情。”

有对自己的描述,有安慰对方的话语。这就好多了你看。

事儿说清了,接下来咱们看看怎么办。这里有几个方案的思路可供参考。

躲远点

最理想的方案就是你先别陪。眼不见心不烦嘛。所以方案里最好的就是让家属,父母或者家庭的其他什么成员来替你一下。爸爸不行了妈妈上,俩人都累成一滩了奶奶可以推孩子出门遛一会儿弯。

如果无法实现的话,比如家属比你状态还差,或者并没有人可以帮你,那么在保证小孩儿安全的前提下,不妨让孩子自己玩会儿。哪怕给孩子开会电视放点低龄动画片,玩玩iPad上的游戏。

如果是最差的情况,孩子急切地需要你的陪伴,也没人能替你,只能硬着头皮上的情况下,尝试选择交互性小的陪伴方式来减少和孩子的冲突机会。比如让孩子读书给你听,玩医生看病的游戏但是你躺着当神智不清的昏迷重症病人(此时要忍住纠正孩子错误医疗处置优先级的冲动)——没错,文章之前说的“咱们玩葬礼游戏吧我当尸体在这躺着你帮我致辞和家属答礼”其实并不完全是在搞笑来的——坐孩子边上陪他看看平板看看电视。尽量放空自己,以恢复自己的神智为第一优先度。

但是记得一点:不要把现在这种低耗电模式的陪伴当作常态。这只是权宜手段,是一种不得不做的,为了以后的高质量陪伴或者说稳定你自己的神智状态做准备的缓兵之计。孩子虽然很重要,但是你自己最重要。

换句话说,高质量陪伴虽然对孩子意义重大,但一个情绪稳定的大人对孩子的意义要更加重大。育儿公众号一般不提这事儿因为正如同所有在真空中养球形鸡的物理学家一样,他们默认每个家长都是海盗分金问题里的成熟冷静的绝对理性人。而现实世界,正如你我所知,并不是这样。鸡不是球型,也不活在真空里,拉的屎还很臭,还有一地鸡毛。

道理我都懂,但是没控制住

除了李笑来老师之外的所有人都明白一个道理:知道应该怎么做和自己真的这样做中间隔着一道天堑。 [来源请求]

而正如刚才讲的邪恶灯神故事一样:人经常是在错误已经犯下的中途才会意识到自己刚刚做了什么。这种时候人有两个选择,一个是承认自己犯了错误并且纠正,另一个是梗着脖子死扛到底。通常第二个选项都比较诱人,因为这个选项会给当事人一种我没错错的是世界的中二幻觉。

某种意义上,我们每个成年人心里都有一个邪恶灯神。

而我们要努力让理智把内心深处的中学二年生痛揍一顿并且拐回第一个选择里去。身体力行的给娃展示这个过程,希望娃的人生脚步从成为邪恶灯神的简单道路上挪开。

现在的情况是,你血压不仅已经上来了而且已经有点下去了。你的理智正在尝试重新占领高地,你意识到自己刚刚做了什么,并且感觉到一丝丝的后悔和内疚。孩子因为你的行为和语言愣住了并且眼含泪光的看着你,你内心的邪恶灯神或者中学二年生正在尝试用沾满氯仿的手帕捂住你的理智的嘴并且怂恿你继续发泄因为发泄情绪真的很爽,而你的理智抱着渺茫的希望掏出那本 《把时间当朋友》 在你眼前无助的挥动。

怎么办?

第一时间好好道歉。

道歉三要素要齐备:错误本身的准确描述,内在原因,和解决方案。

举例来说:“对不起,刚才对你吼的太大声了。其实你没有做错事情,是我状态不好导致的,今天上班压力太大了。让我们从刚才中断的地方开始,这次你先走,我不再指手画脚了好不好?”

| 要素 | 实例对应 |

|---|---|

| 错误本身的准确描述 | “对不起,刚才对你吼的太大声了。” |

| 内在原因 | “其实你没有做错事情,是我状态不好导致的,今天上班压力太大了。” |

| 解决方案 | “让我们从刚才中断的地方开始,这次你先走,我不再指手画脚了好不好?” |

承认错误并不会让你成为一个糟糕的家长。换句话说,在你发火的时候,你已经是一个不那么完美的家长了——但是道歉会往回找补一点,让你至少成为一个知错就改的家长。

死扛着不认错不会让你在孩子心目中继续保持一个不犯错的家长形象,只会让你成为一个犯错了还嘴硬的家长。小孩子只是小而已,他们不是傻逼。

养娃和混国企职场不一样——不要害怕承认错误。

诚实而准确地解释你的愤怒

假如孩子不是全然无辜的,他也犯了点错。但是你发了过大的火,那么最好详细的解释一下你为什么发火,以及你本来期待他做什么。尽可能提供准确而坦诚的信息,有助于最大限度的避免前文提到的邪恶灯神效应。

“在哪儿画不好非要在沙发上画!好好的沙发都被你给毁了!“

这不叫解释,这叫指责。

前半句指出了你不希望小孩子做的事情,但是并没有用直接指出的方式而是用了反讽。这种用法更多的时候是用来宣泄情绪而非指出事实的。

后半句中使用了成人眼中显而易见但是小孩儿看起来并不明显的逻辑关系。针对这个说法,不妨问问自己,为什么在沙发上画画就是把沙发毁了呢?这是主观看法,还是描述事实?有没有办法区分这两者?

“我刚才很生气,主要是因为我很喜欢这个沙发,而且这个沙发很贵。现在你在上面画画了,沙发就不好看了。“

好多了。在认真解释为什么大人会生气和难过。但是小孩子还是不容易理解为什么沙发上画了画就不好看了。不妨加一点共情的内容。举个小孩能理解的例子?

"我刚才很生气,主要是因为我很喜欢这个沙发,而且这个沙发很贵。现在你在上面画画了,沙发就不好看了。就有点像是你把玩具借给别人,但是还回来的时候别人给弄坏了,你也会觉得不开心吧?"

现在你有准确的描述了自己的愤怒了。有没有意识到,这其实不是一件容易的事情?表达情绪很容易,把情绪的原因找到很难。

接下来,你要教给孩子如何准确的表达自己的情绪,尝试阐述自己行为的动机。一件对成人来说已经很难的事情,也不可能期待孩子天生就可以做到。准确的描述自己的感受,是很难的。这也是少有的,做为父母可以教会孩子的技能。

"在沙发上画画很有趣对不对?其实你没想过这个会让我不高兴,还是说你本来觉得这个是和在洗澡的时候玩的蜡笔一样,是很容易擦掉的?"

然后尝试提出避免这一问题以后再次发生的解决方案。

"在白纸上画一般总是没问题的,但是墙上和家具上一般不太行。要不然我给你准备一些你可以随时取用的白纸或者小黑板。如果下次你不确定这里应不应该画,先问问大人,你觉得这么办怎么样?"

这就基本可以了。

有的家长会开始担忧:那我要是没意识到我在错误的发火怎么办?我要是那种血往脑门一冲就无法自控的人怎么办?

也有一些事情是可以做的。

设一个安全词

众所周知,玩某些按说你不会在一个育儿博客里看到的,成年人的角色扮演娱乐活动的时候,有“安全词”这种系统。一般是为了在这种激烈的角色扮演娱乐活动的进行过程中,保证参与双方的身心安全的。

按下紧急停止按钮,并不是一个愉快的体验。通常意味着工厂的这次生产失败了,意味着某些东西出错了,意味着进行成年人的角色扮演娱乐活动的各方成员这次必然会扫兴而归。

但是这同时也救下了一些东西,可能是头发卷进齿轮里的人的头皮,可能是一批可能报废的原材料,可能是本来是来娱乐但差点赔掉性命的人。

一个没有停止键的系统是危险的。大人和小孩构成的这个育儿系统,尤其需要停止键。而且这个停止键最好握在小孩子手里,因为这个系统里的构成元素之间力量是不对等的,大人强,小孩儿弱。一个弱者无法制衡强者的系统,最终只有弱者的利益被强者绑架这一种结局。

again 某些地方的政治可以被育儿博客冒犯到不是育儿博客的错谢谢。

某次发火之后,在和孩子道歉之后,不妨双方约定一个标志。可以是一个词,一个停止手势,或者是一张“爸爸你又在无故发火了”的卡片。一旦孩子认为你发火错误,情绪不对,随时可以对你出示这个停止标志。而你作为大人,需要立刻停止发火,当场反思。

如果当场就意识到错不在孩子,那么就立刻道歉,调整自己的状态。

如果还在气头上或者怎么想都是这个小逼崽子的错吧,那也要条件反射的立刻离开现场,“好那我去想一想,你先自己玩会儿。”记得不要说气话,不要满足自己训孩子的欲望,不要在走之前说任何多余的情绪宣泄的话。点点头表示我明白了,然后立刻撤离。

某种意义上,这是“站到墙角罚站”的一个变种。

墙脚罚站反省有用吗?有用。但是一般都是对大人有用。换句话说,一旦你觉得想把孩子赶去墙脚罚站了,大部分时候是你自己需要独处一下,消化一下情绪。

稍微调整个五分十分钟,情绪带来的某些激素的作用消退之后,大部分家长通常都会带着比之前更冷静更有效的沟通方式回来。

利弊

先说坏处吧:可能对家长的身心状况不利,包括但不限于高血压,胸口疼痛,心脏早搏,死的早等等。和揍孩子之前仔细想想利弊相比,当然是稍有不顺就把孩子痛骂一顿更解气更舒坦啦。

不过既然你都来看带娃的博客了,可能也不是那种故意在孩子身上撒气的混蛋家长吧。

好处么就蛮多的。

小孩会有一个稳定的奖惩体系。他会知道错误和正确,知道犯错的轻重和大小。他会对家长有更多的信任,因为知道你在意他的感受,会和他站在一起面对问题。

他会尝试理解他人的想法,犯了错就会承认而不是逃避责任——他知道你不会凭一时的情绪而是用一个稳定的标准来公正的对待他。

而做为家长,你会在不停地练习中学会准确地表达自己的情绪和看法。尝试读出情绪后面的潜台词,惊讶地看到很多自己习以为常的事情在小孩子的眼中是全然不同的模样,从而通过小孩子的眼睛,再活一遍。

某种意义上这是养小孩儿给父母带来的最大价值和乐趣。小孩子是一面镜子,你能从中看到很多崭新的,令人赞叹的东西。小孩子会帮你重新获得自己早就丢失了的那一双看什么都崭新有趣的眼睛。

总结

状态不好的时候不要带娃。

错误的怒气会导致小孩子曲解你的意思。

知道自己是凡人,并且不要尝试在孩子面前假装自己不是。

对自己诚实。

发火了要解释。发错火了要道歉。最大限度减少沟通误解。

给孩子提供一个稳定的奖惩标准。

如果很难,就让孩子提醒你。

骷髅王会带着更多小知识回来。(bushi